総合型選抜(旧AO入試)で滑り止めの大学に合格!その後の選択肢や併願の使い方を徹底解説!

目次

1 総合型選抜と併願の基礎知識

【1】 併願とは?そのルールと注意点

併願とは、複数の大学や入試形式を同時に受験することを指します。これにより第一志望校が不合格となった場合でも滑り止めの大学に進学できる選択肢を確保できます。ただし、併願には次のようなルールや注意点があります。

●出願期間や試験日が重複しないよう確認すること

●専願型の入試形式は他校との併願が制限される場合がある

●合格後の辞退ルールに注意し、ペナルティがないか確認する

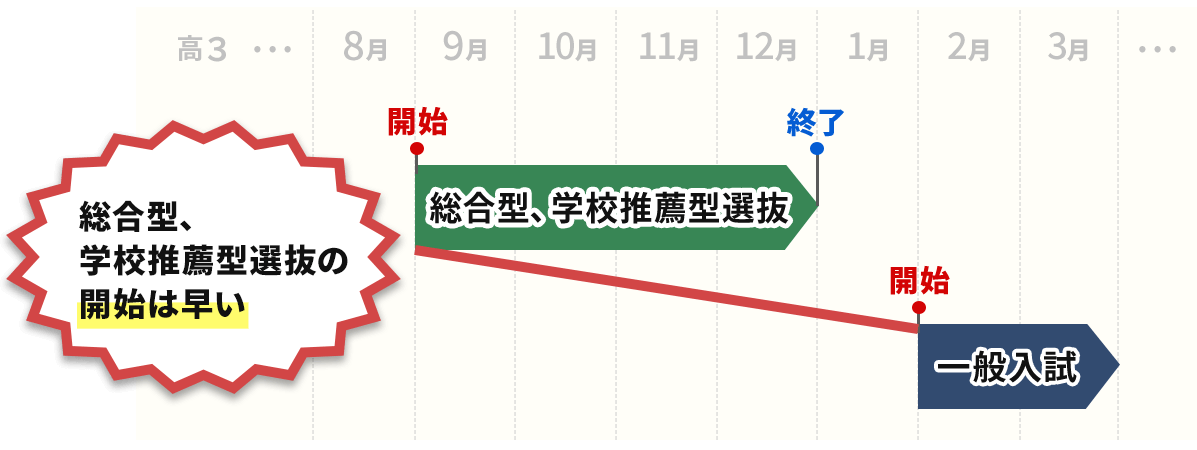

【2】 総合型選抜(旧AO入試)と一般入試の違い

総合型選抜では学力試験に加え、面接、プレゼンテーション、小論文などが評価対象となります。一方、一般入試は学力試験が中心であるため、求められる対策が異なります。総合型選抜は受験者の個性や熱意が重視される一方で、一般入試は知識量や試験テクニックが鍵となります。

【3】 指定校推薦や公募推薦との併願の可否

指定校推薦は基本的に専願が条件となるため、他校との併願はできません。一方、公募推薦では併願を認めている大学も多く存在します。ただし、出願要項をしっかり確認し、併願可能な条件を満たすことが重要です。

2 併願の重要性と成功する戦略

【1】 併願で得られるメリットとは?

併願には以下のようなメリットがあります。

●滑り止めの大学を確保することで安心感を得られる

●第一志望校への挑戦が積極的に行える

●多様な進学先の選択肢を広げられる

特に総合型選抜を受験する場合、結果が早めに出ることが多いため、その後の一般入試対策や滑り止めの大学選びに時間を活用できます。

【2】 滑り止め大学を選ぶ際のポイント

滑り止め大学を選ぶ際には、以下の点を重視しましょう。

●学びたい分野があるか確認する

●通学のしやすさや学費を考慮する

●総合型選抜や推薦入試を実施している大学を選ぶ

滑り止めとして受験する大学でも、自分の学びたい分野や将来のビジョンに合致していることが重要です。

【3】 実際に併願可能な大学の特徴に注目

併願可能な大学には以下のような特徴があります。

●入試日程が一般入試より早い

●総合型選抜や推薦入試の合格発表が早い

●他校の受験結果を待ちながら進路を検討できる

こうした特徴を持つ大学を選ぶことで、進学先の選択肢を広げられます。

3 併願を可能にする選択肢と大学の探し方

【1】 併願可能な大学の探し方

併願可能な大学を探す際には、以下の手順を活用しましょう。

●大学の公式サイトや受験情報サイトで入試形式や日程を確認

●各大学の出願条件や併願可能な選抜形式をリスト化

●過去の合格実績や偏差値を参考に候補を絞り込む

【2】 併願可能な大学の例:関東エリア編

関東エリアでは、例えば以下の大学が併願可能な選抜形式を提供しています。

●青山学院大学(総合型選抜・公募推薦)

●法政大学(自己推薦型選抜)

●東洋大学(総合型選抜・一般入試併願)

【3】 併願可能な大学の例:関西エリア編

関西エリアの例としては次のような大学が挙げられます。

●関西大学(公募推薦・一般入試)

●同志社大学(総合型選抜)

●近畿大学(併願可能な公募推薦)

4 併願で失敗しないための進め方

【1】 受験計画の立て方と優先順位の考え方

併願を成功させるには、事前の計画が重要です。以下の手順を参考に計画を立てましょう。

●第一志望校を明確にする

●滑り止め大学をリストアップ

●各入試形式の締切や日程を確認

●学力や時間配分を考慮し、対策を計画する

【2】 学校推薦型選抜や公募推薦と併願する場合の注意点

学校推薦型選抜や公募推薦と併願する場合、次の点に注意してください。

●推薦条件に専願の有無が含まれるか確認

●合格後の辞退に伴うペナルティの有無を確認

【3】 併願で利用できる大学選抜形式とその違い

併願で利用できる選抜形式には以下の種類があります。

●総合型選抜:柔軟な評価基準

●公募推薦:推薦条件が幅広い

●一般入試:学力重視で選択肢が広い

選抜形式の違いを理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

5 【まとめ】総合型選抜を活用して最適な進学先を見つけるには

【1】 第一志望を中心にした受験戦略の考え方

総合型選抜を活用する場合でも、第一志望校を中心に計画を立てましょう。その上で滑り止め大学を適切に選び、リスクを軽減します。

【2】 総合型選抜と併願を両立し合格へつなげる方法

総合型選抜を活用しつつ、併願によって進学先の選択肢を広げることが可能です。計画的に進めることで合格の可能性を最大化できます。

【3】 合格後の選択肢を広げる進学準備

合格後は、各大学のカリキュラムや進路支援の充実度を比較し、最適な進学先を選びましょう。また、学費や通学環境なども考慮し、慎重に決定してください。

総合型選抜と滑り止めを上手に活用することで、自分に合った大学生活をスタートさせましょう!